芭蕉心盡展新枝:四十年賡續(xù)薪火���,陜師大三代關(guān)學(xué)人傳承正脈���,涵養(yǎng)未來

□ 文字:劉書芳 視頻:王煜 趙巍

陜西眉縣橫渠鎮(zhèn)橫渠村西街045號(hào)���,古柏蒼翠,瓦殿肅穆����,一座青磚砌成的仿古門樓矗立著,門庭上懸黑漆匾額“張載祠”�。剛進(jìn)門���,一塊青石上刻著“橫渠四句”——“為天地立心�,為生民立命��,為往圣繼絕學(xué),為萬世開太平”�,步入庭院后,一尊高聳的雕像屹立于中央�����,氣宇非凡,他正是關(guān)學(xué)宗師——大儒張載�����,其學(xué)說已成為中華民族寶貴的精神文化遺產(chǎn)����。

距此約115km的陜西師范大學(xué),三代學(xué)人賡續(xù)薪火���,涵育四十年,繼承關(guān)學(xué)正脈��,弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化��,蔚為海內(nèi)外“關(guān)學(xué)”研究重鎮(zhèn)�����。

傳承正脈 凝聚學(xué)術(shù)力量

2019年12月7日,陜西師范大學(xué)關(guān)學(xué)研究院揭牌成立�。

時(shí)間追溯到1980年�����,當(dāng)時(shí)�,陳俊民教授(現(xiàn)任我校關(guān)學(xué)研究院名譽(yù)院長)受史念海教授邀請�����,在歷史系開設(shè)《中國古代思想史》����,次年�����,陳俊民先生在歷史系創(chuàng)辦了“關(guān)學(xué)研究室”����,這就是關(guān)學(xué)研究院的雛形��,為陜師大關(guān)學(xué)研究打開了一扇窗口�����。

“當(dāng)時(shí)關(guān)學(xué)研究室只有三個(gè)人���,時(shí)任校長李綿就對(duì)我們講����,今后無論遇到什么困難�����,你們都要把它堅(jiān)持下去�,你要知道�,這是我們師大的一項(xiàng)學(xué)術(shù)事業(yè)���!”每談及此,陳俊民先生都很振奮����,“我把它當(dāng)做我的精神家園�����,我的家園就是我的研究�,我的生命也就是我的學(xué)術(shù)��,學(xué)術(shù)也是注入了我的生命的��!”

關(guān)學(xué)研究團(tuán)隊(duì)日益壯大�����,哲學(xué)系的丁為祥教授和林樂昌教授紛紛加入�,關(guān)學(xué)研究室得以不斷發(fā)展���,2003年成立了關(guān)學(xué)研究中心,為關(guān)學(xué)研究打造了重要的學(xué)術(shù)平臺(tái)���。

如今,以許寧教授���、曹樹明教授、李敬峰副教授等為首的第三代陜師大“關(guān)學(xué)與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化研究”團(tuán)隊(duì)也正在組建和成型之中��。他們以青年教師���、哲學(xué)師資博士后為主����,平均年齡約35歲,立足關(guān)學(xué)文化的傳承與普及�����,逐步成為新一代陜師大關(guān)學(xué)研究的主力軍與擔(dān)當(dāng)者�。

陜西師范大學(xué)關(guān)學(xué)研究從“關(guān)學(xué)研究室”起步����,歷經(jīng)“關(guān)學(xué)研究中心”���,直至“關(guān)學(xué)研究院”成立���,雖然三度更名,但三代學(xué)人做大����、做實(shí)�����、做強(qiáng)關(guān)學(xué)的初心,從未改變��。陳俊民先生篳路藍(lán)縷��、以啟山林,劉學(xué)智��、林樂昌��、丁為祥等教授薪火相繼,厚積薄發(fā)����,規(guī)模不斷壯大,許寧��、曹樹明���、李敬峰等青年一代學(xué)術(shù)力量越來越強(qiáng)����,一支梯隊(duì)合理、結(jié)構(gòu)完善的關(guān)學(xué)研究團(tuán)隊(duì)正在形成����。

勇于造道 打造學(xué)術(shù)精品

關(guān)學(xué)研究團(tuán)隊(duì)潛心治學(xué)����,在研究文獻(xiàn)的搜輯、研究規(guī)模的拓展��、研究范式的創(chuàng)新����、研究成果的積累等諸多方面,取得了令學(xué)術(shù)界矚目的成就���。

第一代關(guān)學(xué)研究以認(rèn)識(shí)論為基本進(jìn)路��,以哲學(xué)范疇研究為重心���,研究以陳俊民先生的《關(guān)學(xué)序說》《張載關(guān)學(xué)主題論》等為發(fā)端,直到其《張載關(guān)學(xué)導(dǎo)論》(1985)《張載哲學(xué)思想及關(guān)學(xué)學(xué)派》(1986)相繼問世����,尤其是《關(guān)學(xué)編(附續(xù)編)》(1987)的出版����,已經(jīng)開啟了對(duì)關(guān)學(xué)經(jīng)典的校點(diǎn)整理工作����,也代表著上世紀(jì)80年代張載關(guān)學(xué)研究的最高水平,獲得了國內(nèi)外學(xué)界的充分肯定與廣泛認(rèn)同���。

從上世紀(jì)90年代開始�,關(guān)學(xué)研究的第二代開始步入學(xué)界���,其中以劉學(xué)智的《關(guān)于張載哲學(xué)的幾點(diǎn)思考》《<橫渠易說>與張載的天人合一思想》��、林樂昌《張載關(guān)學(xué)與三秦文化的哲理化》《王徵死因訂正》為代表����,表明關(guān)學(xué)研究已經(jīng)從地方文化的角度展開���。而丁為祥《開放的心胸與多元相容的視野——張載研究的綜述與反思》《張載研究的視角與方法》��、林樂昌《張載對(duì)儒家人性論的重構(gòu)》《李二曲的經(jīng)世觀念與講學(xué)實(shí)踐》����,則表明新一代學(xué)人開始了反思性的研究與學(xué)派性的拓展。

新世紀(jì)以來��,陜西師范大學(xué)的關(guān)學(xué)研究呈現(xiàn)出多元并舉��、齊頭并進(jìn)的趨勢�。從丁為祥《張載虛氣觀解讀》《張載人性論溯源》��、孫萌《李二曲“悔過自新”的基本內(nèi)涵》以及劉學(xué)智《馮從吾與關(guān)學(xué)學(xué)風(fēng)》��、林樂昌《張載關(guān)學(xué)特質(zhì)論》《張載理觀探微》��,就已經(jīng)形成了一種反思與深入并舉的格局���。

近十年來�,陜西師范大學(xué)關(guān)學(xué)研究的新生代紛紛步入學(xué)界�,其中以許寧《“物與”之道:張載哲學(xué)的生態(tài)意蘊(yùn)》《氣化之道:張載、王夫之�、嚴(yán)復(fù)、張岱年氣學(xué)思想合論》����,曹樹明《修養(yǎng)工夫論視域下的張載“格物”說》《呂大臨佚文<西銘解>》�,李敬峰《明代關(guān)學(xué)<中庸>學(xué)的詮釋特質(zhì)》《呂大臨的心性論及其與關(guān)學(xué)����、洛學(xué)的融合》為典型代表。至于江求流的《身心之學(xué)的重建與自律道德的回歸》����、何大海《試論董仲舒“無為”思想的四個(gè)維度》����、王文琦《良知從“見在”到“現(xiàn)成”》,則表明陜西師范大學(xué)的關(guān)學(xué)研究已經(jīng)在整個(gè)中國傳統(tǒng)文化的基礎(chǔ)上全面展開���。

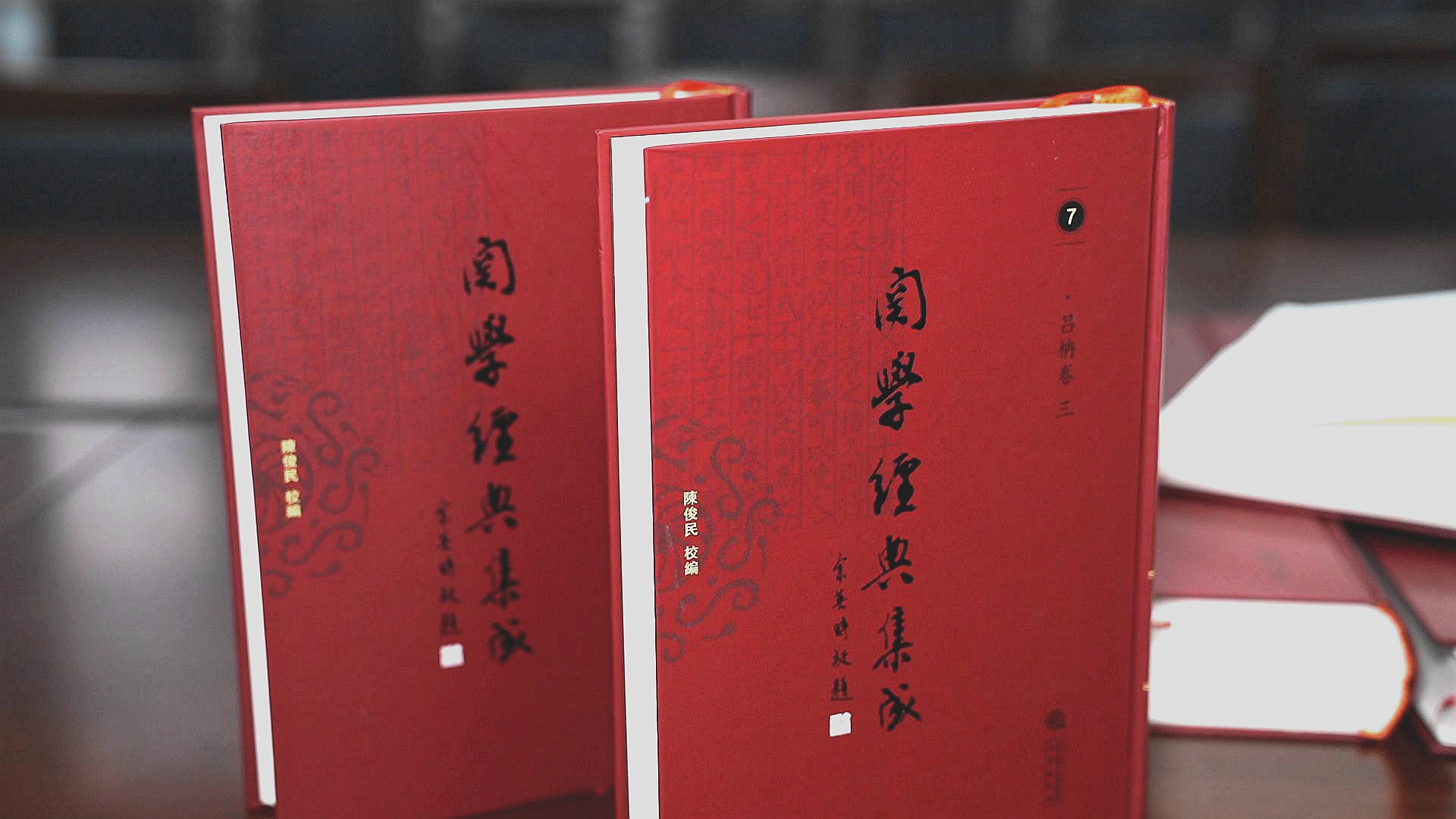

特別值得一提的是���,作為陜西關(guān)學(xué)研究開創(chuàng)者的陳俊民先生,經(jīng)過20年的搜集整理�����,完成了《關(guān)學(xué)經(jīng)典集成》的校點(diǎn)整理出版�����,為今后的關(guān)學(xué)研究拓展了新的方向;劉學(xué)智教授搜集整理的《關(guān)學(xué)文庫》(教育部高等學(xué)校人文社會(huì)科學(xué)研究優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng))�、林樂昌教授的《正蒙合校集釋》以及其七卷本的宋明清關(guān)學(xué)思想通論(國家社科重大項(xiàng)目)、丁為祥教授的“宋明道學(xué)核心價(jià)值研究”(國家社科重大項(xiàng)目)����,也將展開張載關(guān)學(xué)與傳統(tǒng)文化研究新的一頁���。

迄今為止��,陜西師范大學(xué)關(guān)學(xué)研究團(tuán)隊(duì)主持國家社科����、教育部重大招標(biāo)課題5項(xiàng)����,主持國家級(jí)課題20余項(xiàng),出版關(guān)學(xué)文獻(xiàn)整理和研究專著數(shù)十部����,發(fā)表與關(guān)學(xué)研究相關(guān)的論文200余篇,培養(yǎng)的碩博士成為國內(nèi)關(guān)學(xué)研究的骨干力量��。

涵養(yǎng)未來 培育學(xué)術(shù)傳人

在關(guān)學(xué)宗師張載誕辰千年之際�,學(xué)校合力打造特色“金課”《關(guān)中文化十八講》�����,創(chuàng)新文化育人�����。課程由關(guān)學(xué)研究院院長丁為祥教授和哲學(xué)與政府管理學(xué)院院長袁祖社教授共同主持��。文學(xué)院��、歷史文化學(xué)院�、哲學(xué)與政府管理學(xué)院�����、地理科學(xué)與旅游學(xué)院�、美術(shù)學(xué)院、西北歷史環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究院以及陜西省社會(huì)科學(xué)院的17位專家學(xué)者重磅加盟��。

為適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的要求����,課程采用線上線下混合式教學(xué)方式。優(yōu)良的品質(zhì)�����、精心的制作,使課堂畫面唯美���、氣韻典雅�,聲情并茂地呈現(xiàn)出關(guān)中文化的內(nèi)涵和底蘊(yùn)��,引人入勝�,課程助教組織學(xué)生通過“課外實(shí)踐課”“小組研討課”等教學(xué)形式,不斷激發(fā)學(xué)生興趣���,促進(jìn)學(xué)生思辨能力提升��,拓展學(xué)生知識(shí)視野�����。

“終南屹屹,先賢巍巍�����,我們敬畏傳統(tǒng)��,求學(xué)問道;光影綽綽�,書香悠悠,我們學(xué)藝養(yǎng)才��,承續(xù)文脈�����。這是我們的大儒張載�!”哲學(xué)書院原創(chuàng)歷史話劇《大儒張載》打磨四月有余,終于公演�����。這場來自全校11個(gè)學(xué)院共計(jì)約70余名學(xué)生參與演出的話劇�����,通過言志�����、論學(xué)�����、為政、造道四幕���,溯關(guān)學(xué)遺跡����,承先賢之風(fēng)�,以一場藝術(shù)性與思想性高度契合的演出,帶給現(xiàn)場觀眾一次臻于完美的時(shí)空交響體驗(yàn)��。

12月5日����,一檔名為《千年傳承 時(shí)代回響——張載與關(guān)學(xué)》的系列節(jié)目上線,節(jié)目共設(shè)六期��,主要圍繞張載其人其說展開��,講述張載生平及其主要思想理論和關(guān)學(xué)造詣�����。

2020年是張載誕辰1000周年�����,由張載所開創(chuàng)的關(guān)學(xué)學(xué)派�����,脈絡(luò)清晰�、條貫秩然,不僅范導(dǎo)著陜西地域文化�����,亦形塑著中華傳統(tǒng)文化����,成為地域?qū)W派全國化的典范。作為傳衍千年的理學(xué)學(xué)派�,關(guān)學(xué)不僅在宋元明清時(shí)期熠熠生輝,更在文化復(fù)興的當(dāng)下����,依然可以發(fā)揮穿越時(shí)空的學(xué)術(shù)價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。在強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性繼承��、創(chuàng)新性發(fā)展的今天��,關(guān)學(xué)研究院正與時(shí)俱進(jìn),創(chuàng)新文化育人形式����,向優(yōu)秀傳統(tǒng)文化致敬,向張載致敬��,以期喚起我們對(duì)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的反思����、珍視和賡續(xù),從而講好陜西地域文化�,讓世界更好地了解陜西。

12月11日-14日��,紀(jì)念張載誕辰1000周年學(xué)術(shù)研討會(huì)(陜師大是承辦方之一)在西安���、眉縣召開����,“這次研討會(huì)的主題是‘民胞物與 和合天下’����。作為新時(shí)代學(xué)者,我們要走出書齋�、走出象牙塔����,與社會(huì)服務(wù)��、文化傳承結(jié)合起來����,全力做好關(guān)學(xué)在新時(shí)代的哲學(xué)闡釋和價(jià)值闡發(fā)�。”陜西師范大學(xué)關(guān)學(xué)研究院副院長�����、哲學(xué)系主任許寧教授這樣說��。

師大三代關(guān)學(xué)人���,以犀利敏銳的學(xué)術(shù)眼界和堅(jiān)實(shí)厚重的學(xué)術(shù)定力��,四十年持續(xù)不斷的深入探索研究���,開創(chuàng)了新中國關(guān)學(xué)研究的新高地,結(jié)出了卓越豐碩的成果���,培育出薪火相傳��、堅(jiān)強(qiáng)有力的學(xué)科團(tuán)隊(duì)�����,正如“關(guān)學(xué)研究院”成立之時(shí)����,陜西省哲學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長張周志教授作詩所云:

默默堅(jiān)守?cái)?shù)十年,皓首窮經(jīng)苦鉆研��。

咬定青山不放松��,剝繭抽絲真諦通��。

薪火相傳英才幸���,學(xué)科精進(jìn)平臺(tái)興��。

碩果累累世人羨����,再鑄輝煌乃必然����。